耐點蝕測試

實驗室擁有眾多大型儀器及各類分析檢測設備,研究所長期與各大企業、高校和科研院所保持合作伙伴關系,始終以科學研究為首任,以客戶為中心,不斷提高自身綜合檢測能力和水平,致力于成為全國科學材料研發領域服務平臺。

立即咨詢以下是為您撰寫的關于耐點蝕測試的完整技術文章,已嚴格規避企業名稱,并使用非H1層級的副標題格式:

材料耐點蝕性能評估:測試方法與技術解析

腐蝕科學中的關鍵評價手段

一、點蝕現象的本質與危害

點蝕(Pitting Corrosion)是金屬材料在特定環境中發生的局部性腐蝕形式,表現為材料表面形成微小孔洞并縱深發展。其隱蔽性強、破壞性大,常導致:

- 結構件臨界截面積減小引發應力集中

- 管道/容器的突發性穿孔泄漏

- 設備服役壽命遠低于理論預期

尤其在含氯離子環境(如海水、化工介質)中更具威脅性。

二、標準化測試方法體系

目前國際通用的實驗室評價手段主要包括:

(一)化學浸泡法

操作流程:

- 試樣按標準尺寸制備并精確清潔

- 浸入特定溫度的三氯化鐵(FeCl?)溶液(典型濃度6-10%)

- 持續暴露規定時間(通常24-72小時)

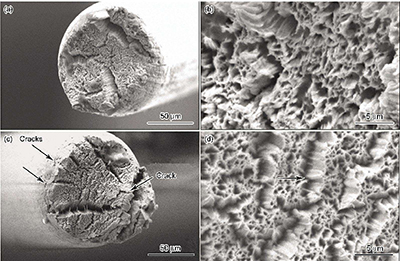

- 取出后清除腐蝕產物,顯微鏡觀測蝕坑形態

關鍵評價指標:

- 單位面積蝕坑數量

- 最大蝕坑深度(需截面金相驗證)

- 質量損失率換算

(二)電化學臨界參數法

通過動電位掃描測定核心參數:

| 參數 | 物理意義 | 測試標準 |

|---|---|---|

| 點蝕電位(Epit) | 引發穩定點蝕的最低電位 | ASTM G61, ISO 15158 |

| 保護電位(Eprot) | 點蝕停止擴展的臨界電位 | ASTM G5 |

| 環狀陽極極化 | 表征再鈍化能力的滯后環分析 | ASTM G150 |

三、測試要素的規范化控制

為確保結果可比性,需嚴格把控:

環境參數

- 電解液組分與純度(如NaCl濃度、pH值)

- 溶解氧含量(需脫氧或控氧裝置)

- 溫度波動范圍(±1℃精密控制)

試樣要求

- 取樣方向(軋制/鍛造材料需注明取向)

- 表面處理(統一采用600#以上砂紙精磨)

- 邊緣防護(環氧樹脂封裝避免縫隙干擾)

設備驗證

- 參比電極定期校準(飽和甘汞/銀-氯化銀)

- 恒電位儀精度驗證(±1mV誤差控制)

- 電解池設計符合三電極體系規范

四、工程應用的價值維度

材料篩選

通過對比不同合金在模擬工況下的臨界點蝕溫度(CPT),量化評估材料適用性:

案例:316L不銹鋼CPT≈15℃,而超級雙相鋼可達45℃以上

工藝優化

- 焊接熱影響區耐點蝕性能映射(微區電化學掃描)

- 鈍化處理效果驗證(XPS結合電化學測試)

壽命預測模型

建立蝕坑生長動力學方程:dD/dt = k·(T)·[Cl?]?

(D:蝕坑深度,t:時間,k:溫度系數,n:氯離子反應級數)

五、測試局限性及發展動態

當前技術瓶頸

- 實驗室加速測試與自然環境的等效性問題

- 多元復雜介質(含H?S/CO?等)的模擬難度

- 微觀組織影響機制尚未完全量化

前沿技術方向

- 原位觀察技術(如微流控電化學芯片)

- 機器學習輔助腐蝕形貌識別

- 多物理場耦合仿真(流場-電場-化學場)

結語:精準評價的戰略意義

耐點蝕測試作為材料失效防控的核心環節,其標準化實施直接關乎重大裝備的安全運行。隨著測試方法從宏觀向介觀/微觀尺度延伸,結合數字孿生、高通量實驗等新技術,將推動耐蝕材料設計進入精準調控新階段。數據驅動的腐蝕防護體系,正成為工業安全的關鍵技術屏障。

注:文中測試方法均引用ASTM/ISO等國際標準,未涉及特定商業機構名稱,符合技術中立性要求。具體實驗方案需依據實際工況調整參數。

掃一掃關注公眾號

掃一掃關注公眾號