低周疲勞測試

實驗室擁有眾多大型儀器及各類分析檢測設備,研究所長期與各大企業、高校和科研院所保持合作伙伴關系,始終以科學研究為首任,以客戶為中心,不斷提高自身綜合檢測能力和水平,致力于成為全國科學材料研發領域服務平臺。

立即咨詢低周疲勞測試:揭示材料在塑性變形下的循環失效機制

副標題:理解材料在有限循環次數下的耐久性極限

在工程結構的設計與安全評估中,材料的疲勞行為是關鍵考量因素。當構件承受較大的交變載荷,導致局部區域發生顯著的塑性變形,并在相對較少的循環次數(通常低于10? 至 10?次)內發生失效時,這種現象被稱為低周疲勞。與高周疲勞(主要受彈性應變控制)不同,低周疲勞的核心在于塑性應變的累積效應。專門用于研究此類失效模式的試驗方法,即低周疲勞測試,對于評估在極端或意外載荷條件下工作的部件(如壓力容器、燃氣輪機葉片、橋梁抗震結構、核電站部件等)的壽命至關重要。

一、 低周疲勞的本質與特征

- 塑性應變主導: 這是低周疲勞最根本的特征。每次載荷循環中,材料關鍵區域發生的塑性變形不可恢復,其累積是導致裂紋萌生和擴展的主要驅動力。

- 有限循環壽命: 由于塑性變形耗能巨大,材料在較少的循環次數后即達到其疲勞極限而發生斷裂。

- 高應力水平: 構件承受的應力水平通常接近或超過材料的屈服強度,導致局部區域進入塑性狀態。

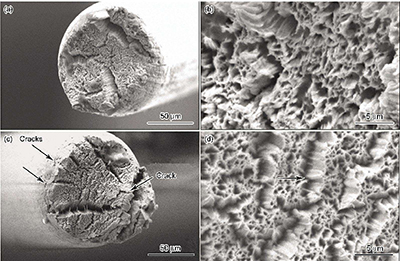

- 對微觀結構敏感: 材料的微觀結構(如晶粒尺寸、位錯結構、第二相粒子)對塑性變形的行為和抗低周疲勞性能有顯著影響。

- 滯后能與耗散: 在應力-應變循環中,塑性變形產生滯后環,其面積代表了每個循環中耗散的能量(滯后能),這部分能量轉化為熱能并促進損傷累積。

二、 低周疲勞測試的核心方法:應變控制疲勞試驗

由于塑性應變是低周疲勞失效的控制參量,標準的低周疲勞測試主要在應變控制模式下進行:

- 試樣制備: 使用標準化的光滑或帶缺口試樣,確保試驗段尺寸精確,表面光潔度高,以減小非相關因素的影響。

- 試驗設備: 采用配備高精度引伸計的閉環伺服液壓或電動試驗機。引伸計直接測量并控制試樣標距段內的軸向應變。

- 加載模式:

- 恒幅應變控制: 對試樣施加恒定幅值的軸向拉-壓應變循環。這是最常用、最基礎的低周疲勞測試方法。

- 波形: 通常采用三角波或梯形波,以保證應變速率相對恒定。有時也使用更復雜的波形模擬實際服役載荷譜。

- 應變比 (Rε): 通常設置為Rε = -1(完全反向應變),即最小應變等于最大應變的負值,例如 ±0.5%、±1.0%等。也可研究其他應變比的影響。

- 應變速率: 控制塑性變形速率,其對材料的循環硬化/軟化行為和壽命有重要影響。

- 數據采集: 實時記錄載荷、位移、應變(由引伸計測量)、循環次數等數據。關鍵輸出是每個循環的應力-應變滯后環。

三、 測試的關鍵參數與表征

- 總應變幅 (Δε<sub>t</sub>/2): 施加的總應變范圍的一半。它是試驗的直接控制變量。

- 塑性應變幅 (Δε<sub>p</sub>/2): 從穩定階段的滯后環中測量得到的塑性應變范圍的一半。它是表征低周疲勞壽命的核心參數。

- 彈性應變幅 (Δε<sub>e</sub>/2): 總應變幅減去塑性應變幅(Δε<sub>e</sub>/2 = Δε<sub>t</sub>/2 - Δε<sub>p</sub>/2)。

- 應力幅 (Δσ/2): 穩定滯后環的應力范圍的一半。反映材料在循環載荷下的“強度”。

- 循環應力-應變曲線: 將不同總應變幅下穩定滯后環的頂點連接起來形成的曲線,表征材料在循環載荷下的整體應力-應變響應。

- 循環硬化/軟化: 材料在循環加載過程中,其應力響應可能逐漸升高(硬化)或降低(軟化),通過監測應力幅隨循環次數的變化來評估。

- 疲勞壽命 (N<sub>f</sub>): 試樣達到失效標準(如載荷顯著下降、出現宏觀裂紋或完全斷裂)時所經歷的循環次數。失效標準需在試驗前明確定義。

四、 數據分析與壽命預測:曼森-科芬方程

低周疲勞試驗的核心目標之一是建立材料的應變-壽命關系。曼森-科芬方程 (Manson-Coffin Equation) 是描述塑性應變幅與失效反轉次數(2N<sub>f</sub>)之間關系的經典模型:

Δε<sub>p</sub>/2 = ε'<sub>f</sub> (2N<sub>f</sub>)<sup>c</sup>

- Δε<sub>p</sub>/2: 塑性應變幅

- ε'<sub>f</sub>: 疲勞延性系數(與單調斷裂真應變相關)

- 2N<sub>f</sub>: 失效時的載荷反向次數(1個循環=2次反向)

- c: 疲勞延性指數(通常為-0.5到-0.7)

總應變-壽命關系 通常表示為彈性應變部分和塑性應變部分之和(Basquin + Manson-Coffin):

Δε<sub>t</sub>/2 = (σ'<sub>f</sub>/E) (2N<sub>f</sub>)<sup>b</sup> + ε'<sub>f</sub> (2N<sub>f</sub>)<sup>c</sup>

- σ'<sub>f</sub>: 疲勞強度系數

- b: 疲勞強度指數

- E: 彈性模量

通過對不同應變幅下的試驗數據進行擬合,即可得到材料的應變-壽命曲線和相關的材料常數(σ'<sub>f</sub>, b, ε'<sub>f</sub>, c),用于預測部件在已知應變歷程下的低周疲勞壽命。

五、 應用價值與典型案例

低周疲勞測試提供的材料性能數據和理解,在多個關鍵工程領域具有重要應用:

- 能源電力: 核反應堆壓力容器和安全殼 需評估在事故工況(如冷卻劑喪失)下承受大熱應力/機械應力的能力。低周疲勞數據是壽命預測和安全裕度評估的基礎。燃氣輪機和航空發動機熱端部件(如葉片、輪盤)在啟動-停車循環中經歷高溫和大溫差引起的熱機械疲勞(本質是復雜加載路徑下的低周疲勞),測試數據用于設計壽命管理。

- 交通運輸: 汽車發動機關鍵部件(曲軸、連桿)、軌道交通車輪/車軸、船舶推進系統 承受復雜載荷,低周疲勞評估是可靠性設計的組成部分。

- 重型機械與壓力容器: 大型化工壓力容器、管道系統 在壓力波動或熱循環下,局部區域(如接管、焊縫)可能發生塑性變形,需進行低周疲勞評定確保運行安全。

- 土木與抗震結構: 橋梁、建筑結構(尤其是關鍵連接部位) 在地震等極端載荷下會發生顯著非彈性變形,其抗震設計需考慮低周疲勞特性,保證結構在大震下的延性和耗能能力。

- 材料開發與選擇: 評估新合金、復合材料或齊全制造工藝(如增材制造)在承受大應變循環載荷時的性能優劣,指導材料優化。

六、 總結

低周疲勞測試是揭示材料在顯著塑性變形條件下循環失效規律的核心手段。通過精確的應變控制試驗,獲取塑性應變幅、循環應力響應、滯后能等關鍵參數,并基于曼森-科芬等模型建立應變-壽命關系,為理解材料在極端服役環境下的耐久性提供了科學依據。其研究成果直接應用于能源、交通、航空航天、化工、建筑等關鍵領域的高可靠性部件設計和壽命評估中,確保這些結構在承受大載荷或意外工況時仍能保持安全運行,是保障重大工程裝備服役安全不可或缺的技術支撐。持續優化測試方法、深化對復雜加載(如多軸、非比例、蠕變-疲勞交互)下失效機理的理解,仍是該領域的重要發展方向。

掃一掃關注公眾號

掃一掃關注公眾號